Gustavo Leal F.

División de Ciencias Biológicas y de la Salud

Departamento de Atención a la Salud

Area de Investigación en Salud y Sociedad

En las siguientes páginas hablaremos de tres momentos en la situación de la red de salud y seguridad social mexicana durante los últimos 20 años, para ilustrar las oportunidades de ajuste que se perdieron y tratar de entender hacia dónde apunta la actual gestión dentro del sector salud, como marco para el examen de las consecuencias de todo ello sobre el curso del perfil de daños a la salud de la población mexicana, cuya elaboración, por cierto, aún espera.

El momento inicial del que vamos a ocuparnos es el más largo: un lapso que se inicia a fines de la década de los ochenta y termina el 2 de julio del 2000: el que corresponde a las tres últimas gestiones del ciclo priísta. Podemos imaginarlo como el final de un arco durante el cual la estructura, estado y coberturas de la red de salud y seguridad social se fueron deteriorando; las escasas pero importantes oportunidades de modificar ese destino simplemente se dejaron escapar, y en el último punto de ese arco la oferta de atención médica había llegado ya a una muy lamentable situación. El segundo momento es sólo un instante a fines del siglo XX en el cual nos detendremos a mirar, desde el peculiar observatorio del Banco Mundial (que ofrece su inventario para el año 2000), el desolador panorama de la red después de 18 años de las así llamadas reformas sectoriales.2 El tercero es un momento similar a ese en el que acaba de dispararse una flecha pero es posible ya darse cuenta de la trayectoria hacia la cual ha sido lanzada: la dirección a la que apunta la actual gestión sectorial. Terminaremos este recorrido con nuestro propio balance y algunas consideraciones sobre las ya previsibles consecuencias.

El final de un arco

La red mexicana de salud y seguridad social a fines de los ochenta

Constituida por un conjunto de segmentos no integrados, para 1988 la red estaba formada por las distintas instituciones que surgieron a lo largo del siglo, cada una con sus particulares historias y trayectorias (Alvarez Amézquita, 1960; Spalding, 1978; Poitras, 1973; Arce, 1944). De ellas, las más identificables eran la antigua Secretaría de Salubridad y Asistencia y los dos grandes institutos de seguridad social: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Menos visible, pero en coexistencia con ellas, estaba también la medicina privada, desde entonces de indudable importancia y a la vez de muy difícil cuantificación.

Uno de los propósitos al intentar crear un Sistema Nacional de Salud fue, precisamente, el de tratar de armonizar los programas federales, estatales, de los sectores social y privado (Soberón, 1987). Pero ¿cuáles eran los alcances de la red y sus coberturas? ¿y qué destino tuvieron las apuestas de la política sectorial de entonces?

Para poder evaluarlo es necesario considerar el carácter público o privado de las instituciones y establecimientos, el nivel de atención en el que ofrecen sus servicios y su ubicación regional, porque de ello han dependido tanto los recursos con los que cuenta como los grupos poblacionales a los que atiende.

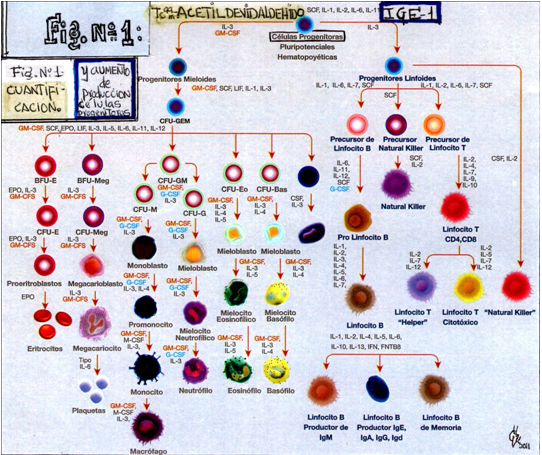

Por lo que se refiere a la subdivisión pública y privada, ya desde ese período las instituciones públicas constituían la porción más visible de la red, en tanto que de las privadas era muy poco lo que se conocía (SSA, 1991). En cuanto a los niveles de atención, la provisión de las medidas de salud pública y atención médica se organizaban con la estructura de una pirámide: en la base, la atención primaria que se ocupaba de la promoción de la salud, algunas intervenciones preventivas y medidas terapéuticas muy simples brindadas por personal no profesional con cierto entrenamiento. En estrecha vinculación con la anterior, el llamado primer nivel de atención era atendido por médicos generales y familiares que trabajan en consultorios muy elementalmente equipados, basándose casi exclusivamente en sus habilidades clínicas. En el siguiente escalón, la atención de segundo nivel se proporcionaba en los hospitales generales, con médicos capacitados en las llamadas especialidades básicas (cirugía, pediatría, gineco-obstetricia, medicina interna), un mayor apoyo de los exámenes paraclínicos y la posibilidad de atender padecimientos que requirieran cirugía mayor o atención hospitalaria. Y en el vértice de la pirámide, la atención de tercer nivel ofrecida en los hospitales más especializados con médicos altamente capacitados, moderno y sofisticado equipo para la realización de exámenes de laboratorio y gabinete, y capacidad para intervenciones terapéuticas de elevada complejidad3 (Córdova et al, 1992; Leal y Martínez, 2003). Como es de suponer, en la porción más alta de la pirámide, los costos de operación por paciente eran más elevados. Pero el acceso de la población guardaba entonces –como hoy- una relación inversa: pocos con acceso a los servicios más sofisticados y costosos, y la mayor parte con accesos sólo a los niveles más elementales de la atención médica.

Geográficamente, la distribución de estos servicios seguía, como desde mucho tiempo atrás, un patrón aproximadamente inverso al de la magnitud de los problemas de salud de la población (Córdova et al, 1989). Las zonas urbanas con mayores recursos concentraban las instalaciones más caras y sofisticadas. Las unidades de primer nivel tenían una distribución algo más homogénea, pero no lograban evitar que las áreas rurales más pobres se encontraran prácticamente aisladas del acceso a cualquier servicio (Córdova et al, 1992).

Como hoy, en aquél momento las coberturas dependían en gran medida de la inserción ocupacional de los económicamente activos (tanto porque esto determina la adscripción a las instituciones de seguridad social, como porque de ello dependen los niveles de ingreso de los hogares, única vía para acceder a la red privada). La población trabajadora era un conjunto extremadamente heterogéneo. El sector agropecuario agrupaba desde los pequeños propietarios y ejidatarios, hasta los jornaleros o asalariados agrícolas, todos ellos distribuidos en regiones de muy diversa vocación productiva. Los del sector industrial eran en su mayoría asalariados de las pequeñas y medianas empresas nacionales, con una proporción mucho menor de trabajadores para las grandes firmas transnacionales. Y en el terciario, se contaban desde los empleados de las ramas más modernas como serían el sector financiero o el turismo, hasta el creciente grupo de trabajadores por cuenta propia en las labores menos productivas y apenas remuneradas del sector informal urbano, sin contar a los trabajadores familiares no remunerados (Córdova et al, 1989). Cualquier cifra promedio que pudiera ofrecerse estaría ocultando estas profundas polaridades.

De las coberturas a cargo de la red pública, la porción mejor conocida era, como siempre, la que correspondía a las instituciones de seguridad social. En el año de 1990 llegó a alcanzarse una de las mayores proporciones: los dos grandes institutos (IMSS e ISSSTE) se hacían cargo de la atención de más de la mitad de la población nacional, estimada para entonces en alrededor de 81 millones de habitantes (Cuadro 1). El IMSS cubría a los asalariados de las empresas privadas en el sector formal de la economía y sus familias, y a un pequeño grupo de asalariados del campo y trabajadores agrícolas de algunos regímenes especiales. El ISSSTE atendía a los trabajadores del sector público y sus dependientes. Las demás instituciones de seguridad social (ISSSFAM y Pemex) cubrían a sus poblaciones de referencia (Leal y Martínez, 2000). Pero la proporción de población cubierta por la seguridad social variaba mucho entre las distintas entidades federativas (Martínez et al, 1991).4

La atención médica del resto de la población, la que laboraba o dependía de trabajadores del sector informal urbano, de trabajadores por cuenta propia del campo o de los pequeños talleres artesanales, se encontraba bajo la responsabilidad de las instituciones públicas para la población abierta (fundamentalmente la antigua Secretaría de Salubridad y Asistencia ahora con su nuevo nombre: Secretaría de Salud), con recursos siempre insuficientes. Y estaba también la medicina privada, accesible básicamente para la población de niveles de ingreso medios y altos (Martínez et al, 1991).

En cuanto al destino de las apuestas de la política sectorial nacidas en aquella época, sus lamentables efectos no alcanzarían a observarse en toda su magnitud sino varios años más tarde.5

Una buena oportunidad… perdida

Para el siguiente período gubernamental, el Programa Nacional de Salud 1990-19946 enfrentaba los retos de la creciente complejización del perfil de daños a la salud derivado del incremento poblacional, el denominado envejecimiento demográfico (crecientes magnitudes de personas alcanzando edades cada vez más avanzadas), y los efectos sobre la salud de los riesgos originados en las condiciones ambientales de un país que venía de un pasado rural para entrar a una modalidad de urbanización pauperizada, sin superar nunca las endémicas desigualdades económicas y sociales intra e interregionales (Córdova et al, 1989; Martínez et al, 1991). La tarea para el Sistema Nacional de Salud era indudablemente muy difícil, pero su insuficiencia para llevarla a cabo no hizo sino agravar todavía más el panorama.

En el universo de la política pública, ese Programa Nacional de Salud nació como un intento para redefinir y acotar las relaciones entre la sociedad y el gobierno7 e insinuó un reordenamiento en una dirección que se distanciaba ostensiblemente del proyecto soberonista del Sistema Nacional de Salud (1982-1988). Como tal, pudo constituir un correctivo médico-clínico para aquel primer diseño (Córdova et al, 1988 y 1991).

Puede especularse que, de haber persistido en esa dirección, esa apuesta hubiera consolidado un retorno al eje clínico en su versión más moderna, apoyado por la investigación biomédica y el arsenal sociomédico (De la Fuente et al, 1990). De haberse asumido un verdadero compromiso con el perfil de riesgos y daños a la salud de la población como el objeto principal y el centro del hacer médico, con una refundación contemporánea del lugar privilegiado que merece la relación médico-paciente en todo acto terapéutico y la profundización seria de los preceptos sanitarios que se habían ganado en las últimas décadas de la gestión pública, el Programa hubiera podido anclarse sólidamente en los grandes problemas de salud de la nación. La recuperación de la voz de un segmento clínico moderno, comprometido con las necesidades nacionales, hubiera tenido la ocasión de constituirse en el foco emisor de los parámetros que deberían dar cuenta tanto de la formación de las nuevas generaciones de médicos, como de la democratización del peso del gremio en su impacto sobre la política pública, es decir, de sus relaciones con la sociedad, el aparato de la administración pública y el Estado (Leal y Martínez, 1993; Martínez y Leal, 1998 y 2001).

Sin embargo, los intereses en disputa y la inercia sectorial heredada de la gestión previa terminaron conduciendo estas oportunidades en una dirección muy distinta (Leal y Martínez, 1993). Las posibilidades correctivas del Programa se malograron. Y pese a que por primera vez en la historia de la administración pública del área de la salud el documento maestro de la política sectorial estuvo sometido a un proceso de vigilancia social, la sociedad organizada no tuvo nunca la opción real para redefinir participativamente el surco principal de la política pública: se volvieron a imponer las élites.

Esto muestra, por cierto, la compleja, aunque estratégica correspondencia que se expresa entre los responsables políticos del sector a cargo del aparato de la administración pública (en especial los mandos medios y altos) y los intereses de los distintos segmentos en pugna dentro del muy antiguo gremio médico; correspondencia que no ha trabajado necesariamente a favor del cuidado de la salud de las mayorías nacionales (Leal y Martínez, 1993 y 2000; Leal, 1998 y 2000a).

El sector salud a fines de los noventa

La política de salud y seguridad social del período 1994-2000 se vio hondamente marcada por la huella de dos graves sucesos de la historia nacional reciente: el asesinato de Luis Donaldo Colosio y la emergencia económica de fines del 94 que vino a complicar el panorama (Solís, 1996).

En ese período8 entró en operación una agenda elaborada en la Presidencia de la República a partir de las recomendaciones del Banco Mundial y de una propuesta de la Fundación Mexicana Para la Salud (Funsalud, 1994) que pretendía ofrecer una salida a la difícil situación en la que se encontraba el Sistema Nacional de Salud (Leal, 2000). Las dos estrategias básicas que así se definieron fueron la ampliación de la cobertura a la población abierta a través del rudimentario Paquete Básico de Servicios de Salud y la descentralización de los servicios a población abierta (Zedillo, 1994; PEF, 1995: 53-55; PEF, 1996: 14-19; González Fernández, 2000).

Además de esto, se llevó a cabo la reforma de la Ley del IMSS de 1995, que privatizó el sistema de pensiones (Leal y Martínez, 2000). Esta reforma del sistema mexicano de seguridad social fue la más profunda ocurrida desde 1943 (Arce, 1944; Leal, 2000a), y se realizó con un margen de maniobra considerablemente reducido para que el gobierno involucrara persuasivamente a la ciudadanía. Su entero entramado prospectivo se diseñó en un marco de gran duda social sobre la capacidad para la conducción de un calendario gradual para la apertura sectorial (Leal y Martínez, 2000; Leal, 1998 y 2000a).

Hubo una gran desproporción entre la prioridad otorgada al nuevo sistema privado de pensiones y la mínima atención que merecieron las no menos importantes dificultades que enfrentaba la provisión de servicios de atención médica, así como los problemas que enfrentaban los médicos y las enfermeras (Leal y Martínez, 2000).

Una nueva oportunidad también perdida

Si la agenda de la modernización, fincándose en el mediano y largo plazo, hubiera iniciado un trabajo de consolidación sectorial para luego empezar a abrir nichos privados fuertemente regulados en la red pública9 (Friedman, 1999, pág. 14), podríamos especular, una vez más, que quizá pudiera haberse llegado a un proceso de ajuste en dos niveles. En el primero, se habría sintonizado al sector con los requerimientos que el proceso de la modernización en curso le demandaba, mientras que en el segundo, se habría apuntalado simultáneamente la red con los soportes seminales de la así llamada mezcla público-privada (public-private mix, Creese, 1992), proyectados hacia su fortalecimiento como bien público (Samuelson y Nordhaus, 1989: 989-981) con capacidad de autofinanciamiento en el largo plazo.

El principal reto de este diseño hubiera sido el de establecer la fórmula “mexicana” de adecuada regulación clínica para el nuevo formato institucional, la patente de garantía -al mismo tiempo flexible y consistentemente normativa- para ofrecer a todos los actores de la arena reglas claras y pactadas para la competencia, bajo esquemas modernos de supervisión.

Simultáneamente, la gran misión estratégica de la política públicahabría consistido en reorientar la totalidad de los recursos hacia la mayoría nacional sin capacidad de pago que los demandaba, restituyéndole a la medicina clínica moderna su presencia nuclear en la toma de decisiones. Pero no fue así como ocurrió.

Los efectos sobre la red pública

Las oportunidades perdidas durante este arco de las tres últimas gestiones priístas no podían tener otro efecto que el que hoy se observa sobre la enorme y potencialmente prometedora red construida en las décadas precedentes.

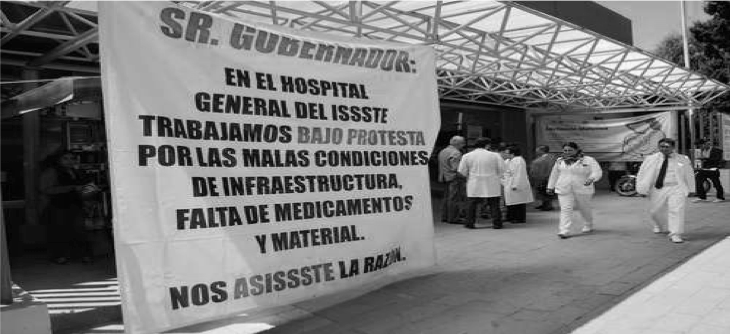

Desde fines de los noventa, luego de 19 años de “políticas de la no política”, lo que queda de la red pública son instalaciones en mal estado, equipos escasos, obsoletos o descompuestos, y un contingente de médicos y enfermeras cada vez más decepcionados ante las dificultades para poder ofrecer a sus pacientes los beneficios de su trabajo en condiciones dignas. En síntesis: grandes instituciones desfinanciadas en las cuales se ofrece una deficiente atención a una población en proceso de envejecimiento demográfico y con un perfil de daños cuya complejización se agrava (Martínez y Leal, 2002). Pese a ello, las estadísticas sectoriales pretenden mostrar una cobertura pública “potencial” supuestamente universal (SSA, 2001: 4).

Si algo nuevo habría que consignar en el triste escenario de fines de los noventa (Leal, 2001), sería que el saldo neto de la ausencia de políticas sectoriales responsables ha conducido al crecimiento anárquico de un segmento privado amorfo y con muy diferentes calidades clínicas10 (esquema 1), cuyas características son también resultado directo de la falta de gobierno en el sector. Su expansión deriva de:

-

las crecientes necesidades de atención médica de una población urbana pauperizada que sobrevive de las actividades que desempeña en el sector informal de la economía;

-

el ininterrumpido egreso de médicos de las cada vez más abundantes escuelas y facultades de medicina, y

-

el cierre de las posibilidades que ofrecía la red pública para un encuentro, en condiciones adecuadas de regulación de la calidad, entre quienes continúan necesitando y quienes continúan ofreciendo estos servicios.

No puede más que resultar lamentable que sea de esta manera como grandes grupos de la población enfrentan, hoy día, la caída de las coberturas y el deterioro de la red pública.

La red a fin de siglo

Revisemos, a través de la mirada del Banco Mundial, el cuadro de la red alrededor del año 2000 (The World Bank, 2001). Conviene advertir, de entrada, que nos encontramos aquí con una versión que se juega ya por entero en el terreno de los intereses económicos de la “industria de la salud” y que resulta enteramente ajena al tono, lenguaje y preocupaciones de los "trabajadores de la salud", si entre estos podemos contar todavía a médicos, enfermeras, sanitaristas y otros profesionales distintos de los economistas.11

La economía

Ciertamente el país muestra ya otro perfil. La economía mexicana se ha diversificado. Pero aunque la mayor parte de sus actividades se realizan dentro del sector formal (47.3% del PIB generado por los servicios12; 28.2% por la industria y apenas 5% por la agricultura), la informalidad también ha seguido creciendo sostenidamente (Ibíd, pág. 265-267).

La estructura dual del sector productivo se profundizó con la liberación comercial y la crisis bancaria de los noventa. Por un lado está el dinámico universo exportador que se ajusta a la competencia internacional (en el cual se incluye a las maquiladoras), y por el otro, el sector doméstico menos eficiente, constituido por micro, pequeñas y medianas empresas, orientado al mercado interno. Cada uno de ellos se financia de manera diferente: el primero con crédito internacional y el doméstico con préstamos de los bancos nacionales. Sus relaciones son débiles a causa de la naturaleza importadora de la industria maquiladora, por la concentración de las exportaciones en algunas grandes compañías y por la baja competitividad de las pequeñas y medianas empresas (Ibíd, pág. 265- 266).

La atención a la salud

La población nacional -señala este documento- alcanzará 107 millones de habitantes para el año 2006: 8 millones de personas más que en el año 2000 para demandar servicios de salud. Los mayores de 65 años habrán superado los 5.8 millones, y la afiliación al IMSS estará llegando a los 60 millones.13 El Banco se permite tasar la mortalidad entre la población en edad de trabajar en alrededor de 13 billones de dólares anuales,14 equivalentes a un 5% del Producto Interno Bruto (PIB) (Ibíd, pág. 409).

El gasto del gobierno en salud y seguridad social se ha elevado en los últimos 10 años, pero aunque los recursos del sistema de salud público y privado son grandes y siguen creciendo,15 no permiten costear sino la mitad del gasto total. La distribución de estos recursos y sus resultados varían considerablemente entre las diferentes instituciones y entidades federativas (Ibíd, pág. 412-414).

El sector privado, pequeño y fragmentado, tiene evidentes problemas de calidad. Más del 82 % del total de los hospitales privados cuenta con menos de 10 camas y sólo 3 % dispone de más de cincuenta. Un grupo muy reducido de la población cuenta con la cobertura de algún seguro privado (se habla de aproximadamente 3 y medio millones de personas) y éstos se dividen, a su vez, en dos grupos: los empleados de firmas amparadas por algún convenio de reversión de cuotas del IMSS, y los que a partir de los años noventa cuentan con seguros de gastos médicos mayores (unos 2.5 millones de personas para 1999). Las Instituciones de Seguros Especializadas en Servicios de Salud (ISES), de reciente operación, han enrolado a cerca de un millón de usuarios con los llamados paquetes de salud integral (Ibíd, pág. 416).

El número de médicos con más de un empleo pasó del 25 al 33 % entre 1986 y 1993 y se elevó aún más en 1999 (Ibíd, pág. 421). En los servicios que atienden a la población abierta, para 1996 había desabasto de los medicamentos más esenciales.16 En las instituciones de seguridad social los problemas no faltan. Parte considerable del equipo del IMSS no ha sido renovado durante los últimos 20 años y el promedio diario de consultas otorgadas por cada médico de familia para 1998 era de 17.7, cuando en Europa era de entre 30 y 35 pacientes diarios (Ibíd, pág. 421).

Sin embargo, el financiamiento de la red mejoró durante el sexenio de Zedillo (Ibíd, pág. 424), aunque los costos administrativos suelen ser muy altos. En la SSA absorben una cuarta parte del gasto y en el IMSS e ISSSTE llegan a superar el 15%, proporciones todas ellas muy altas de acuerdo con los estándares internacionales (Ibíd, pág. 425). A partir de la reforma del IMSS de 1995, los cambios en su estructura financiera incrementaron el porcentaje del financiamiento central del gasto público, que pasó de 0.5% a 2.5% para 1997. Se espera que para el año 2010 el financiamiento público crezca de un 4 % del presupuesto anual del IMSS a cerca del 35 % (Ibíd, pág. 427).

La descentralización

El Banco señala que entre los principales problemas que se presentan al definir responsabilidades y asignación del gasto, hay que mencionar que las obligaciones para los servicios de salud son concurrentes a nivel federal y estatal pero es infrecuente que alguno de ellos se responsabilice del mantenimiento, regulación e inspección; que el gobierno federal etiqueta la mayoría de las transferencias y establece a los estados cómo han de cumplir con sus obligaciones; que las transferencias etiquetadas continúan estimándose sobre la base de costos históricos y productos actuales y no sobre los indicadores de la magnitud de las obligaciones a cumplir, y que se asignan muy pocas responsabilidades al nivel municipal (Ibíd, pág.: 709-720). Así, aún cuando las entidades federativas reciben más recursos que nunca, su autonomía fiscal se ha reducido. Los ingresos por impuestos representan apenas un 4.5% de los ingresos totales de los estados, muy poco con relación a sus gastos.

Como no hay suficiente claridad sobre las intenciones sociales que orientan las transferencias, ni una clara relación entre programas y objetivos, ni objetivos explícitos para ellas,17 las entidades tienen dificultades para calcular cuánto recibirán, y el gobierno federal para averiguar hasta dónde los recursos transferidos fueron dirigidos a donde se esperaba. Se incentiva más el logro de favores políticos por parte del gobierno federal que el esfuerzo por fortalecer las propias finanzas. Y al ir etiquetadas, se disminuye la autonomía de los estados para atender en forma más eficiente sus necesidades locales. En síntesis: las transferencias condicionadas y el monitoreo federal son algunos de los procedimientos arriba-abajo que México ha utilizado, sin conseguir armar un “mecanismo de consenso creíble para todos” (Ibíd, pág. 713-716).

Las pensiones

La fuerza de trabajo, señala el Banco, no podría ser ajena a los cambios demográficos experimentados por la población nacional. La disminución de la fecundidad y la elevación en la esperanza de vida incrementaron el porcentaje de la población adulta mayor dando lugar a lo que se ha llamado envejecimiento demográfico. Esto ha debilitado el acceso de nuevos integrantes a la fuerza de trabajo. La participación de los adultos mayores en la tasa de dependencia (el número de adulto mayores como porcentaje de la población en edad de trabajar) se incrementó de 10.3 % en 1990 a 14.3 % para el año 2000 y se cree que alcanzará, para el 2010, el 20.8 % (Ibíd, pág. 223).

Según el documento, para 1999 la población en edad de trabajar superaba ya los 59 millones. De los 42 millones que conformaban a la población económicamente activa, 37 millones laboraban en el sector privado y cerca de 4.5 millones en el gobierno, las fuerzas armadas o las empresas del sector público. El crecimiento del empleo privado creció aproximadamente 40% en la década de los noventa, en contraste con el de los trabajadores al servicio del estado. La ocupación a cargo de las microempresas y el autoempleo se incrementó, en tanto que el de las grandes empresas privadas decreció ( Ibíd, pág. 223-224).

Por lo que se refiere a las coberturas de seguridad social, se describen los diferentes esquemas de acuerdo con la inserción laboral de la población, pero se señala que aún en forma conjunta no logran un alcance suficiente. Para 1996 sólo 22 % de los adultos mayores urbanos y 7 % de los rurales contaban con algún beneficio a cargo del sistema público de seguridad social administrado por el IMSS (Ibíd, pág. 234). Se indica que prácticamente todos los sistemas públicos de seguridad social se vieron fiscalmente rebasados por la combinación de cambios demográficos, prestaciones poco realistas y malas administraciones. El documento da cuenta de la crítica situación de cinco distintos sistemas de pensiones: el sistema de pensiones público obligatorio para los trabajadores del sector privado (aproximadamente una tercera parte de la fuerza laboral activa cubierta por el IMSS); el sistema de pensiones para los trabajadores del sector privado (pensiones voluntarias vinculadas al empleo ofrecido por algunos patrones); el sistema de pensiones para los trabajadores al servicio del gobierno federal (sistema de pensiones del ISSSTE); el sistema de pensiones de los trabajadores al servicio de las entidades federativas y el sistema de pensiones de los trabajadores de las empresas paraestatales (para un número relativamente reducido de trabajadores con regímenes especiales como Pemex y los de las fuerzas armadas) (Ibíd, pág. 225-227). Hasta aquí la versión del Banco Mundial.

2000-2006 ¿hacia donde se pretende orientar el destino de la red?

Para comprender el significado del curso que en la gestión actual se intenta imprimirle a la red, conviene aludir a dos antecedentes: 1) las recomendaciones del Banco Mundial que apuntan hacia la necesidad de separar el financiamiento de la prestación, integrar una gran bolsa con todos los recursos públicos18 y acudir con esos fondos a comprar los servicios a una estructura plural de prestadores (las Áreas Médicas) y 2) sus llamativas similitudes con las propuestas comunicadas por Funsalud (1994), cuyas relaciones con el foxismo también conviene analizar.

El Banco Mundial y Funsalud

Las recomendaciones del Banco Mundial apuntan a que la reforma de la red se constituya a partir de la consolidación de las iniciativas ya en curso, además de la introducción de cambios en la organización, financiamiento y provisión de los servicios. Para fortalecerla, postula los siguientes ocho principios (The World Bank, 2001, págs. 432 y 433):19

1) Una clara separación entre financiamiento y prestación como elemento clave para introducir la competencia, transparencia y rendición de cuentas; 2) Descentralización de la responsabilidad administrativa y la rendición de cuentas del centro hacia el nivel en el cual la administración pueda responder mejor a las necesidades de los consumidores; 3) Desarrollo de mecanismos de mercado interno y cambios en la modalidad de reembolso a proveedores para asegurar que los recursos sigan a los pacientes; 4)Mayor rendición de cuentas a los pacientes ofreciéndoles opciones en términos de prestadores y el uso de médicos familiares como porteros, en la entrada del Sistema, para también tomar las decisiones de compra en su seno; 5) Búsqueda del nivel más alto de calidad y valor de la atención con los recursos disponibles en el Sistema; 6) Clara definición de un paquete de servicios esenciales para ser garantizado por todas las instituciones públicas y privadas; 7) Introducción gradual de la competencia, tanto entre los proveedores públicos de como entre los proveedores públicos y los privados; 8) Garantizar un alto grado de flexibilidad que facilite las variaciones en los servicios locales para responder a sus necesidades específicas así como para probar modelos alternativos de financiamiento/prestación y para cambiar estrategias a través del proceso de reforma.

Luego del cumplimiento de los cambios sugeridos para lograr la reforma propuesta por el Banco, el Sistema poseería, idealmente, las siguientes cualidades:20

1) un paquete de salud esencial bien definido, accesible para toda la población; 2) el gobierno en el papel de garante de un sector salud estructurado como un todo, que ofrece atención costo-efectiva y provisión de bienes públicos; 3) un fondo para el seguro universal de salud financiado con recursos de todas las fuentes (gobierno, patrones y asalariados), todas las instituciones de seguridad social (ISSSTE, SEDENA, PEMEX, IMSS) que los transfiere a instituciones reguladas, organizaciones de atención administrada y planes de salud (incluidas las Áreas Médicas del IMSS y organizaciones privadas de atención administrada), sobre una base de capitación ajustada al riesgo; 4) instituciones reguladas que asumen el riesgo de prestar los servicios dentro de un marco de reglas para resolver las fallas de mercado; 5) instituciones reguladas que compran los servicios de prestadores públicos y privados, quienes a su vez cumplen con criterios mínimos de acreditación y estándares para la prestación del servicio; 6)adecuada capacidad de supervisión para garantizar que los servicios se presten ordenadamente y se cumpla con las regulaciones; 7) mecanismos para asegurar el acceso a servicios de segundo y tercer nivel que rebasen lo ofrecido en el paquete esencial de salud; 8) un mercado de servicios de mejor calidad a través de un seguro de salud suplementario, que se adquiere voluntariamente (Ibíd, pág. 433).

A muy corto plazo, evalúa esta recomendación, podrían implantarse organizaciones de atención administrada en todas las instituciones públicas. Podría también constituirse un Fondo Nacional de Salud con las primas de la seguridad social destinadas a salud, los subsidios que reciben las instituciones de seguridad social y las contribuciones que recibe la Secretaría de Salud. Este Fondo operaría como comprador global de servicios de atención a la salud. Las instituciones prestadoras de servicios públicos tendrían que reorganizarse, separando compra y prestación. El Fondo distribuiría los recursos entre las organizaciones de atención administrada, públicas y privadas, con poblaciones adscritas, paquetes de servicios y factores ajustados al riesgo y al desempeño.

El Banco Mundial considera que esta propuesta podría tomar todavía una década más de reformas (Ibíd, pág. 434). Sin embargo, admite que eso sería en el escenario más agresivo. Como al instituir reformas de esta naturaleza la flexibilidad suele prevalecer sobre la firmeza, es posible que los procesos de negociación limiten las reformas reales alcanzadas y distorsionen sus resultados (Ibíd, págs. 434-436).

Otra alternativa sería la de avanzar en forma más lenta pero con cambios consistentes: sostener la descentralización en la SSA, profundizar la separación entre financiamiento/prestación en el IMSS y en la propia SSA, y fomentar en todas las instituciones reformas internas como las que ya se han iniciado (Ibíd, pág. 436).

Como antes señalamos, una prospección similar había sido ensayada ya por Funsalud en 1994 y refinada en 1999 (Funsalud, 1994; Frenk et al, 1999). En efecto, y más allá de lo desafortunado que pueda resultar para el sector salud mexicano, como sostienen con complacencia estos autores, la propuesta del Banco Mundial no es ajena a sus planteamientos.21

La Alianza para el Cambio, el “Equipo de Transición” y El Plan Nacional de Desarrollo

En la oferta de campaña de la Alianza para el Cambio que condujo a Vicente Fox a la presidencia de la República -elaborada básicamente por expertos de extracción panista22– no se advierte aún ninguna propuesta en la línea de las prospecciones del Banco Mundial/Funsalud. Pero en el “Equipo de Transición” designado por Fox, éstas aparecen ya en la voz de Julio Frenk, quién desde un principio habló de “democratizar la salud” al sostener que “si los mexicanos ya pudieron elegir a su presidente, por qué no van a elegir a su médico” (Leal y Martínez, 2002). Propuso además la creación de un fondo público sustentado principalmente en la recaudación tributaria para garantizar atención a toda la población.23 Textualmente manifestó: “… se necesita más dinero para la salud, pero sobre todo más salud por el dinero…", y señaló que con los 23 mil millones de dólares anuales destinados al sector salud podría lograrse un 25 % más de resultados24.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 se alude específicamente a las reformas requeridas en las estrategias, alcance, funcionamiento y organización del sector salud para prepararse ante las presiones que impondrán el envejecimiento demográfico y los cambios epidemiológicos sobre la infraestructura económica y social, así como los desafíos a la viabilidad de los sistemas de seguridad social y pensiones (Poder Ejecutivo Federal, 2001, pág. 22). Y en una ya muy evidente aproximación a los lineamientos del BancoMundial/Funsalud, se anota:

“… el gobierno tiene el compromiso de seguir desarrollando los sistemas de salud de forma que se extiendan a la totalidad de la población, eviten la duplicación de esfuerzos y ahorren recursos. Las estrategias que se plantean buscarán, por lo tanto, unificar los esfuerzos de las principales instituciones y sistemas de salud que existen en el país (Ibíd, pág. 50)

… debe ser el principio de ciudadanía el que defina (…) las reglas de acceso de la población a los servicios de salud (…) lo primero que debe garantizarse es el derecho de los ciudadanos a exigir que se haga efectivo el acceso incondicional a los servicios básicos de salud (…) que amplíe sus posibilidades de elección (Ibíd, pág. 53)

Funsalud, la Organización Mundial de la Salud y el Programa Nacional de Salud

En abril del año 2000, tres meses antes de la presentación del Programa Nacional de Salud (PNS), Soberón y Funsalud pusieron a la consideración de Fox un grupo de propuestas para “enriquecer” el PNS.25 Entre ellas destacan la de constituir un seguro nacional de salud que subsidiaría con diferentes montos a 21 millones de personas, y la de fomentar la prestación plural de los servicios y procurar una buena mezcla público-privada en salud. Según su propuesta, bajo este esquema:

… se promovería una sana competencia que a su vez se traduciría en una mayor calidad en el sector. La pluralidad en la prestación de servicios es inevitable, dado el incremento en la demanda que se prevee tendrá lugar en el IMSS. Ante la imposibilidad de atender a la nueva población derechohabiente, la única alternativa viable es utilizar la infraestructura de los servicios estatales, los institutos nacionales y los establecimientos privados, los cuales podrían servir mediante el financiamiento público.26

En el Programa Nacional de Salud (Poder Ejecutivo Federal, 2001a) se encuentran asumidas ya no sólo las recomendaciones del Banco Mundial/Funsalud, sino también los postulados de los Informes mundiales sobre la salud en el mundo 199927 y 200028 de la OMS dirigida por la Dra. Brundtland (Leal y Martínez 2001 y 2001a):

El principio de ciudadanía reconoce la protección de la salud como un derecho de todos (…) Se dará paso a un sistema de salud en el que la contribución será proporcional a la capacidad de pago, y los beneficios, proporcionales a las necesidades (PEF, 2001a, capítulo II. A dónde queremos llegar, pág. 74 y75).

… las contribuciones al sistema de salud serán proporcionales a la capacidad de pago y los beneficios se distribuirán atendiendo principalmente a las necesidades de la población. Este proceso lo facilitará la acumulación de los recursos financieros en fondos predominantemente públicos. Al igual que en casi todos los países desarrollados, habrá una oferta plural de prestadores de servicios de salud y el usuario, en el primer nivel de atención, tendrá el derecho de elegir el prestador de su preferencia (PEF, 2001a, pág. 75).

… los programas para ampliar la cobertura de servicios de salud a poblaciones marginadas (…) se han centrado en la provisión de intervenciones básicas. Estos programas ofrecen servicios preventivos y curativos para las llamadas enfermedades del rezago pero todavía no incluyen servicios para padecimientos complejos que pudieran requerir, por ejemplo, de atención hospitalaria (…) Si bien la protección básica representa un avance importante, el objetivo último es incorporar a la totalidad de la población a un esquema de aseguramiento estructurado. Para ello se promoverá un seguro popular que (…) permitirá a los hogares de bajos ingresos acceder al Seguro de Salud de la Familia del IMSS mediante un subsidio escalonado según la capacidad de pago del hogar (PEF, 2001a, capítulo III. Qué camino vamos a seguir. Estrategia 5, línea de acción 5.1, pág 116 y 117).

… con el fin de superar las limitaciones asociadas a estas formas de organización de los servicios de salud, el Modelo Integrado de Atención a la Salud (MIDAS) contempla promover como alternativas la autonomía hospitalaria y la asignación de recursos a los hospitales sobre la base de acuerdos de gestión, que son instrumentos contractuales que comprometen a los prestadores de servicios a cumplir con determinadas metas de cobertura y calidad a cambio de una cantidad determinada de recursos. (PEF, 2001a, capítulo III. Qué camino vamos a seguir. Estrategia 8, línea de acción 8.3, pág 139).29

El Primer Informe de Gobierno y el Seguro Popular

En su Primer Informe de Gobierno Fox habla de la necesidad de contar con un Sistema Nacional de Salud “financieramente más justo”, en el que las familias no tengan que incurrir en gastos excesivos a causa de sus necesidades de atención médica (Fox, 2001, págs. 1 y 2). Ofrece fomentar la afiliación al Seguro Social y vincular las aportaciones por impuestos generales otorgadas a salud con las necesidades de cada familia, para avanzar hacia la satisfacción de la demanda de servicios de salud. El Secretario de Salud Frenk se apresura a poner en marcha el Seguro Popular30 pese a no haber mostrado aún las pruebas de su viabilidad, como lo había ofrecido31.

Según la Presidencia de la República (2001 y 2001a), este Seguro Popular establecido en el PNS consistiría en:

… la afiliación de la población no asegurada mediante un proceso de credencialización y un prepago (subsidiado por el gobierno federal en el caso de los hogares que no cuentan con un ingreso suficiente para pagar la cuota anticipada). Entre los beneficios de contar con el seguro están: la excención en el pago de cuotas de recuperación para los servicios incluidos en la cobertura del seguro y la garantía de disponibilidad de medicamentos, particularmente en el primer nivel de atención (Presidencia de la República, 2001, pág.35).

Y la Secretaría de Salud lo describió así:

… Un pago subsidiado con fondos públicos, dirigido principalmente a la población de bajos recursos económicos. Mediante un sólo pago, por un período determinado el asegurado y su familia tendrán acceso a consulta y a servicios. De esta manera podrán acceder al llamado Seguro de Salud de la Familia del IMSS. La identificación de las familias que tendrán acceso a este sistema, se hará basándose en los padrones de los programas sociales a cargo de la Secretaria de Desarrollo Social. Por su lado, la SSA se encargará de coordinar la promoción del citado seguro a través de los servicios estatales de salud y las instituciones de seguridad social. En los primeros dos años se pretende concentrar la atención en las familias urbanas y a partir del segundo año, el fin es extenderse a la población rural, con el reto de alcanzar la cobertura total al finalizar el sexenio. Respecto a las actividades de coordinación y articulación en el marco del aseguramiento, se incluyen la vinculación directa de las aportaciones provenientes de impuestos generales que el Estado otorga para la salud, sin importar la institución o dependencia pública, social o privada que presta el servicio. (Se propone…) vincular los recursos con la demanda de servicios, lo cual propiciará que los primeros sigan al paciente y sus necesidades”32.

Para un balance

Frente a la extensa red pública de salud y seguridad social construida a lo largo de décadas, llama la atención la vocación de la gestión actual para ignorarla o sencillamente saltar por sobre ella. Dada su importancia y magnitud, de un gobierno de la alternancia elegido para encontrar mejores vías de atención a las necesidades de los ciudadanos se hubieran aguardado, más bien, propuestas que la pusieran a la altura de los problemas de salud de las mayorías que la edificaron.

En cambio, este enfoque que tanto habla de la “democratización” de la salud vuelve a imponer una agenda de “reformas” en la que ahora, la meta intermedia del financiamiento es atendida como si fuera un fin en sí mismo (OPS/OMS, 2001 y 2001a). Entre tanto, los grandes retos y pendientes que enfrenta el corazón de la red con sus médicos, enfermeras y pacientes (Leal y Martínez, 2003) quedan sólo como una derivación mecánica de esos pretendidos “impactos financieros”. Las posibilidades para actualizar la red en pro de las mayorías a quienes ella se debe, van quedando canceladas frente a la “industria de la salud” y sus élites globalizadas.

Como declarara la Dra. Brundtland, directora general de la Organización Mundial de la Salud al recibir el Informe Macroeconomía y Salud: Invertir en Salud en Pro del Desarrollo Económico (OMS, 2001): "… la Comisión argumenta que la apropiada inversión para los recursos humanos de una nación representa un poderoso motor para el crecimiento económico. Sencillo: la buena salud es un prerrequisito esencial para un desarrollo equitativo y una globalización limpia" (WHO, 2001a).

Para cumplir con esta agenda impuesta, primero se reformó y adicionó la Ley del IMSS33 y se pretende ahora adoptar el modelo de la medicina administrada o “pluralismo estructurado” cuya viabilidad todavía no ha sido comprobada.

Frente a esto, uno de los principales interlocutores de la arena de la política pública, los médicos agrupados en la Federación de Colegios de la Profesión Médica, ha manifestado que:

… Con estos esquemas (la medicina prepagada) los pacientes sólo pueden elegir a un médico de la red de la aseguradora; la compañía establece manuales de procedimiento que deben respetar íntegramente los médicos, aunque estos procedimientos no sean los indicados; disminuyen en 80% los ingresos de los médicos –que tarde o temprano se refleja en la calidad de los servicios- y no se fomenta la investigación ni se actualiza a los médicos. Con lo anterior se pretende medio resolver los problemas de salud al menor costo, porque incluso las aseguradoras han manifestado que de cada diez pesos que recibirán esperan gastar sólo dos pesos. 34

Esta continuidad (que no alternancia) de una política que, como hemos intentado mostrar, llevaba ya tres sexenios, representa la profundización de una ruta que trae a la mente las siguientes reflexiones de Habermas (2000; pág. 128):

En cuanto a su orientación, la nueva política social no es menos universalista que la antigua. Sin embargo, no pretende proteger a la gente de los riesgos típicos de la vida laboral, sino, ante todo, facilitarles la capacitación empresarial para ser ‘ganadores’, capaces de cuidar de sí mismos. El conocido adagio que habla de ‘ayudar a la gente a ayudarse a sí misma’, cobra así un sesgo economicista: ahora invoca una especie de preparación idónea que capacitaría a todo el mundo para asumir su responsabilidad personal y tomar iniciativas que permitan no tener que ir a la zaga de nadie en el mercado y no terminar como una especie de ‘fracasados’ que acaban pidiendo ayuda al Estado.

Diciembre del 2002

– – – – – – – – – – – –

1 En coautoría con Carolina Martínez Salgado

2 Instrumentadas durante las gestiones de Guillermo Soberón, Jesús Kumate y Juan Ramón de la fuente en los tres sexenios que transcurrieron de 1982 a 2000.

3 Una estructura parecida a la que aún hoy día puede observarse, aunque con una diferencia radical: el enorme deterioro de las instalaciones y equipos, la gran carencia de insumos y recursos característicos de la situación actual, particularmente en la red pública pero también en el segmento más precario -el menos estudiado y muy poco conocido- de la red privada.

4 Como continúa ocurriendo hasta la fecha (Martínez y Leal, 2002a)

5 El armado del Sistema Nacional de Salud, la reforma al artículo cuarto constitucional para incorporar "el derecho a la salud" y el cambio de nombre de la antigua Secretaría de Salubridad y Asistencia por el de Secretaría de Salud, que vistos a la distancia parecen presagios de lo que vendría después: una política pública más plena de nombres evocadores cuanto más vacía de contenidos reales es.

6 Bajo la gestión del Dr. Kumate.

7 Vía el Sistema Nacional de Planeación Democrática y la Ley de Planeación, cuya sanción constitucional había acontecido durante la administración anterior.

8 A cargo de Juan Ramón de la Fuente, secretario de Salud del zedillismo.

9 Quizá en la modalidad de Quangos o Quasi Non Gubernamental Organizations (Hood, 1986) o si se quiere, vía esquemas non profit (sin ánimo de lucro), pese a que para ello se hubiera requerido que la cabeza de sector no fuera tan débil frente a los intereses privados, de modo que éstos no la avasallaran.

10 Sin aludir al muy complejo tema de las medicinas complementarias y alternativas que se han convertido en un territorio sumamente heterogéneo, tanto por la diversidad de prácticas que se han ido sumado a la ancestral presencia de la llamada medicina tradicional, a su vez de una enorme diversidad (Campos, 1992; Vargas y Santillán, 1994), como por los distintos grados de seriedad con los que se practica cada una de ellas e incluso por el nivel de ingresos de los grupos sociales a los que se dirigen.

11 La peculiar lógica que aparece en esta síntesis sobre algunos aspectos seleccionados de su inventario está dictada, también, por la línea argumental seguida por ese documento.

12 Los servicios sociales y comunales alcanzaban 22.4%; los financieros 13.5%; transporte y comunicaciones 11.4%.

13 Lo cual dependerá, entre muchas otras cosas (que no dice el Banco), de cómo evolucione el empleo formal y cuál sea la suerte de este Instituto.

14 Nótese el tránsito de las tasas específicas de mortalidad a las estimaciones monetarias. Las muertes de personas han encontrado su valor en dólares (¿tendrán, muy equitativamenete, el mismo valor todas las muertes?)

15 El Banco habla de 15 a 18 billones de dólares anuales, de los cuales cerca de la mitad (entre 8 y 10 billones) irían a los proveedores del sector privado.

16 El Banco consigna que sólo 18 de los 36 medicamentos esenciales estaban disponibles en la clínicas urbanas y rurales. En más del 50% de ellas faltaban antibióticos, antipalúdicos y antifímicos (Ibíd, pág. 421).

17 Aunque se señala que los principales objetivos de las transferencias serían: a) que los estados compartieran con el gobierno federal mayores posibilidades de recaudar ingresos; b) subsidiar la provisión de servicios de salud en las entidades; c) fortalecer la autonomía municipal y d) proveer recursos adicionales a los estados con altos índices de pobreza.

18 Como puede apreciarse al revisar el esquema presentado en el documento del Banco al que hemos hecho referencia (The World Bank, 2001. Chapter 19 "Reform of the Mexican Healthcare System", pág. 435), los recursos privados se jugarían por su cuenta, aunque se mantendría la opción de comprar, con ellos, servicios públicos.

19 Las cursivas son las del documento original.

20 En el capítulo 19, pág. 435, del documento al que aludimos en este apartado aparece la representación esquemática del Sistema reformado en lo que se refiere a la compra y provisión (Ibíd, pág. 435).

21 Lo muestra sin lugar a dudas la comparación de la representación gráfica ofrecida por el Banco Mundial ("Propuesta del Banco Mundial del sistema reformado de compra y provisión", Ibíd, pág. 435) con los esquemas que aparecen en los dos trabajos citados ("Opciones para la reforma del sistema de salud: ampliación del pluralismo y de la libre elección", en Funsalud, 1994, capítulo XI, pág. 319, figura XI.2c; "Cambios propuestos al sistema de salud en México, 1995-1996", en Frenk et al, 1999, pág. 88, cuadro 8; y "Diseño propuesto de pluralismo estructurado", en Frenk et al, 1999, pág. 91, cuadro 10).

22 Partido Acción Nacional/Partido Verde Ecologista de México (S/F),Vicente Fox Quesada, Candidato Presidencial, Me comprometo contigo. El cambio que a ti te conviene. 10 compromisos (S/L) y Alianza por el Cambio (S/F), Propuestas temáticas.Para la construcción de un país plenamente democrático, Tema 5.02: Salud, págs. 60-61 (S/L).

23 Reforma, 4 de septiembre, 2000.

24 Reforma, 4 de septiembre, 2000.

25 La Jornada, 20 de abril, 2001.

26 La Jornada, 20 de abril, 2001.

27 “…(Los valores de la OMS se)… conciben distantes de aquella forma del universalismo que ha conducido a los gobiernos a proveer y financiar todo para todos. Este universalismo ´clásico´, aunque raramente promovido en forma extrema, labró la formación de muchos sistemas europeos de salud. Alcanzó importante éxito. Pero el universalismo clásico falla al reconocer tanto los límites de los recursos como los del gobierno. (…) Este Reporte promueve un ´nuevo universalismo´ que reconoce los límites del gobierno pero preserva su responsabilidad en la conducción y financiamiento de los sistemas de salud. El nuevo universalismo da la bienvenida a la diversidad, a las normas apropiadas y a la competencia en la prestación de los servicios. (…) reconoce que si los servicios deben ser prestados a todos, entonces no todos ellos podrán ser prestados. De acuerdo a una determinada priorización, los servicios más costo-efectivos deben ser provistos primero. (…) reconoce en los prestadores privados una importante fuente de atención para muchos países.” (WHO, 1999, pág.33) (Las cursivas son del original) .

28 “… Con miras a lograr la equidad y la protección contra el riesgo financiero, debería haber un alto grado de pagos anticipados; el riesgo debería repartirse (por medio de subsidios cruzados que vayan del riesgo de salud bajo al alto); los pobres deberían recibir subsidios (por medio de subsidios cruzados de los de altos ingresos a los de bajos ingresos); debería evitarse la fragmentación de los fondos comunes y los recursos financieros y debería practicarse la compra estratégica para mejorar los resultados del sistema de salud y su capacidad de respuesta (…) en los países de bajos ingresos, donde suele haber altos niveles de gastos en salud sufragados por el usuario de su propio bolsillo y donde las capacidades organizativa e institucional son demasiado débiles para que se pueda depender principalmente de los impuestos generales para financiar los servicios de salud (…) hay que fomentar los sistemas de contribuciones vinculados al trabajo, y facilitar la creación de planes de pago anticipado comunitarios o por intermedio de proveedores” (WHO, 2000, págs 107 a 113).

29 Y si alguna duda quedara sobre la posición de Julio Frenk respecto a la oferta plural de prestadores de servicios de salud o “pluralismo estructurado”, está su documento de 1999 (Frenk et al, 1999, págs. 89-96), así como sus declaraciones a favor de la medicina administrada (La Jornada, 6 de octubre, 2001).

30 Reforma, 12 de diciembre 2001.

31 La Jornada, 6 de octubre, 2001: “La secretaría de Salud anunció la puesta en marcha del plan piloto del seguro popular en cinco estado del país, que estará sujeto a un proceso de evaluación en lo que resta del año, para establecerlo en todo el territorio nacional a partir de 2002”.

32 Investigación y Desarrollo. Suplemento de La Jornada, 24 de octubre 2001.

33 Diario Oficial de la Federación , jueves 20 de diciembre de 2001.

34 Declaraciones del Colegio Mexicano de Médicos Cirujanos en el Distrito Federal y la República Mexicana y del Colegio Médico Lasallista, El Financiero, 6 de septiembre de 2001.