Gustavo Leal F.

División de Ciencias Biológicas y de la Salud

Departamento de Atención a la Salud

Area de Investigación en Salud y Sociedad

1.-¿Qué es y qué contiene hoy la infraestructura sanitaria del país?

Es una malla flexible muy amplia, de alcance nacional, plural, y diversa. Es también heterogénea, no sólo por la composición de sus tres niveles de atención y los recursos con que cuenta cada uno de ellos sino por que, en realidad, descansa sobre tres soportes regionales diferentes: el del Norte, el del Centro y el del Sur del país. Cada uno representa un círculo concéntrico propio, dotado de lógicas de operación particulares.

Es una red que, simplemente por su tamaño, enfrenta diferentes problemas. Pero para cumplir con el principio de la cohesión social que, con mucho, constituye la columna vertebral de su misión, su elasticidad requiere iniciativas novedosas e imaginativas de refinanciamiento. Esta es, quizá, su mayor urgencia.

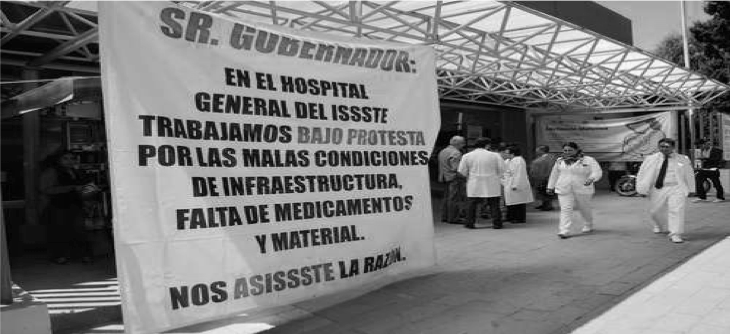

Y es que desde 1982, con la caída del salario real, del empleo y consecuente crecimiento de la informalidad así como por el desgaste natural del primer diseño elaborado en 1943, la malla ha podido apenas ser aceitada. No contamos con suficiente información como para calcular con precisión cuánto de lo que desborda a la red, está siendo atendido por médicos privados establecidos en las periferias de las ciudades medias, por no hablar de las grandes. Estos médicos que pueden cobrar entre 5 y 100 pesos máximo por consulta, aligeran las presiones que penden sobre la red pública. La contribución de la medicina privada, con consultas de 400 a mil 200 pesos, es mucho menos significativa.

Lo más inquietante del estado de la red es que, desde hace años, nada en el mar de los Sargazos de la pobreza. Sus usuarios difícilmente superan los 2 o 3 salarios mínimos. Aquí se aprecia con claridad la variación regional Norte-Centro-Sur.

No es difícil identificar a esta mayoría nacional como la destinataria directa de las nuevas políticas de refinanciamiento que reclama la red; son los que más las necesitan, como tampoco es difícil ubicar la necesidad de auténticos liderazgos clínicos para otorgar rostro humano, precisión y, en esa medida, instrumentación viable a esas nuevas políticas.

2.-¿Qué fueron las reformas de la salud del priísmo zedillista?

Si algo llama la atención de esas “políticas” de salud, fue la relativamente débil presenciade su primer actor: el médico, la enfermera y las profesiones afines. La reforma de la salud y de la seguridad social del priísmo zedillista, se compuso de los siguientes dos cuerpos.

El primero se refiere a la modificación de la Ley del IMSS de 1995, que armó el nuevo sistema de pensiones y operó otros importantes cambios. Pero hasta ahora, no se ha explicado al gran público y la ciudadanía, el sentido, orientación y contenidos de una “reforma” de la salud.

El zedillismo nunca pudo concretar esa “gran” reforma de la salud. Yo diría que quedó pendiente. Durante los debates surgidos a raíz de reforma de la Ley del IMSS de 1995, el tecnócrata Gabriel Martínez -funcionario de Genaro Borrego y (hasta hace muy poco) de Santiago Levy-, aludió varias veces a ella e incluso, en el extranjero, se animó a presentarla como la parte “más difícil”.

Sin embargo, México ha recibido el mayor préstamo que jamás haya otorgado el Banco Mundial para, se dijo, apoyar la “reforma” del sistema de salud: 750 millones de dólares.

Desde mi punto de vista, con el “blindaje” económico -y los términos que supuestamente habría aceptado el Ejecutivo Federal de Ernesto Zedillo vía la SHCP para acceder a los créditos-, voces como la del, entonces, Diputado Federal perredista Gonzalo Rojas, vieron cercana la previsible reforma del sistema de pensiones del ISSSTE.

El segundo cuerpo de las reformas zedillsitas es el de la descentralización de los servicios de salud a la población que carece de seguridad social, así como la extensión de la cobertura a través del Paquete Básico de Servicios Esenciales (PBSS). Esta tarea la realizó Juan Ramón de la Fuente desde la SSA siguiendo la agenda que le impuso Luis Téllez, quién durante los primeros años del sexenio de Zedillo fungió como Coordinador de Asesores de la Presidencia de la República. Su operador en el “equipo” de Juan Ramón de la Fuente fue Javier Bonilla Castañeda.

En mi opinión, los dos cuerpos de las reformas sanitarias del priísmo zedillista, resultan incomprensible sin el impacto del famoso error de diciembre sobre el sector de la salud y de la seguridad social, que terminó inclinando la agenda del sexenio del ultralibral Zedillo hacia la federalización de los servicios, así como a las inquietudes de algunos grupos empresariales, preocupados con los montos de las contribuciones patronales a la seguridad social.

Esas inquietudes fueron articuladas como “propuestas de reforma” por Guillermo Soberón, Secretario de Salud con Miguel de la Madrid, a tráves de su “filantrópica” Fundación Mexicana para la Salud (FUNSALUD). En la presidencia ejecutiva de esta fundación ya aparecía, desde 1994, el nombre de Julio Frenk, quién en el año 2000 habría de ser designado por Vicente Fox secretario de Salud del primer gobierno del “cambio” y la “alternancia”.

Los dos cuerpos de las reformas del priísmo zedillista fueron animados por Funsalud con Soberón y Frenk a la cabeza y ambos se expresaron, también, en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, en el Programa de Reforma del Sector Salud de Juan Ramón de la Fuente y en la propia Nueva Ley del IMSS.

3.-¿En qué consiste la posibilidad de ajustar más que la obligación de “reformar”?

Las políticas de salud y seguridad social deben ser tratadas de manera integrada. Dejaré para otra oportunidad el análisis sobre un primer saldo de la reforma del priísmo zedillista al sistema de pensiones sobre la que hay, ciertamente, mucho que decir.

Nuestros procesos de “reforma” han sido siempre animados por un grupo de “modernizadores”. Descontando las repercusiones sobre la Nueva España de las reformas borbónicas, tal y como las interpreta el historiador Enrique Florescano, y de la ola liberal del juarismo, la última estación modernizadora, que diría Daniel Cosío Villegas (en su célebre libro Historia Moderna de México), dibuja un siglo XX a caballo entre “científicos” y “tecnócratas”.

Se trata, siguiendo al afamado historiador francés Ferdinand Braudel, de un empeño de “larga duración”, que invariablemente ha chocado, por unos u otros motivos, con la “resistencia” del país real, por así llamarle. Sorprende la persistencia de este anhelo de los “reformadores” y sus sueños de “modernización”.

Y como subraya la politóloga del Colegio de México Soledad Loaeza: el asunto de la persistencia de estas visiones de “reforma” tiene mucho que que ver con la inevitable presencia de les elites, que pueden ser más o menos democráticas, más o menos sensibles, más o menos capaces de integrar “más sociedad” a la “reforma” o sencillamente, más cosmopolitas y menos colonizadas. Hasta que, como reza el refrán jesuita, “el Pueblo se los permita”. Cabe resaltar también que el multicitado italiano Vilfrido Pareto fue también un profundo estudioso de este enigma de las élites.

Pero también es muy claro que todos los recientes “reformadores” mexicanos han fallado. El último intento, el de Carlos Salinas de Gortari es, con mucho, el más gordo de los eslabones de un auténtico rosario de fracasos.

Como ha mostrado recientemente el Diálogo por una Política de Estado para el Campo, el proceso de “apertura” del agro, con los tecnócratas zedillistas Luis Téllez y Luis de la Calle a la cabeza, emblematiza la creencia ciega de que es “la realidad” la que debe ajustarse a los “modelos”; la total garantía de una lectura e interpretación del México actual equívoca, sesgada e incompetente. En una palabra: no profesional!

De cara a estos obsesivos afanes “reformadores”, la posibilidad, mucho más humilde, pero sin duda, más eficaz de sencillamente ajustar, no cruzó nunca jamás por las afiebradas y temerarias mentes de los “técnicos” de Salinas, Zedillo y, ahora, de Vicente Fox Quesada, que repiten la misma musicalidad.

Eso se advierte con transparencia en las decisiones que se tomaron y se pretenden seguir tomando (véase al zedillista Santiago Levy) sobre el destino de la red de salud y seguridad social.

En efecto, esta red que se armó en México durante la segunda posguerra, creció y maduró, diría yo que con bastante inteligencia, más allá del “sistema métrico sexenal”. Para los años ochenta, eran precisos ciertos ajustes, pero nunca una “reforma” como la que, ya expresidente, Salinas, reconoció haber dejado “pendiente” y que Zedillo preservó vía el actual Rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente y que palpitan en la mente de otro zedillista del primer círculo: Santiago Levy.

El Talón de Aquiles de esa “primera generación de reformas”, de acuerdo al Consenso de Washington fue, sin duda, la combinación entre el inadecuado empleo del calendario de apertura; su gradualidad en el tiempo y la ausencia de políticas claves que protegieran lo que la apertura dejaba al descubierto.

Un caso emblemático es el de la política industrial. ¿Quién garantizaría que los decisores de entonces no podían haberse equivocado tambien en un área tan sensible como la de la salud? ¿Cómo protegernos, de Aetna, Cigna o Exxel?

En el caso de la salud y la seguridad social fue claro que, desde 1982, la visión de los “técnicos” del soberonismo priísta ahora transmutado, a través de Julio Frenk, en soberonismo foxista, carecía de una propuesta alternativa de políticas para ajustar las prioridades clínicas del sector.

Esta carencia garrafal se expresó en la obligación de reformar a partir de preceptos gerenciales abstractos, que jamás pisaron tierra firme en la arena de la política pública y que se entregaron acríticamente al discurso del Banco Mundial -repetido en mal castellano por la Fundación Mexicana para la Salud de Guillermo Soberón Acevedo, como panacea.

La tragedia de este “reformadores” tecnócratas es patente: debiendo haber edificado una alternativa de ajuste sectorial a la altura del México que abandonaba la economía cerrada y se integraba -bastante erráticamente al proceso de la “globalización”-, voltearon la cara al reto y entregaron las respuestas clínicas específicas a las gerencias de calidad en abstracto y a la esperanza de que los cambios “financieros” del sector resolvieran por sí mismos una agenda sanitaria que debería haber surgido de ellos como nueva generación que tomaba la estafeta que le habían heredado.

A mi modo de ver, a este tipo de tecnócratas (Julio Frenk, Santiago Levy y Benjamín González Roaro), ya no les alcanzará la vida para intentar, siquiera, ponerse a la altura de aquellos que construyeron la red y los precedieron en los cargos de responsabilidad política que ahora ellos usufructúan.

Luego llegó el discurso del “desempeño” (performance) de los sistemas de salud, introducido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en la que colaboró Julio Frenk al lado de la Dra. Gro Harlem Brundtland; un discurso que fuerza todo el “desempeño” de la salud sobre sus bases puramente “financieras” y que culmina en el “prepago”, como el del malhadado Seguro Popular de la SSA contra el Seguro para la Familia del IMSS.

Así, la ola de los “reformadores” foxistas de la salud (Frenk, Levy y González Roaro), terminan diluyendo el concepto de “reforma” (del soberonismo priísta) en un caldo insaboro denominado “democratización” de la salud.

Los resultados están a la vista. La pomposa “Cruzada” foxista por la “Calidad de los Servicios de Salud” se resume en una retahíla de metas meramente administrativas. Después de más de dos años de gobierno del “cambio”, el soberonismo foxista es, tan solo, un sonoro fracaso.

Lo han reconocido, primero el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quién recién comunicó que “el fracaso de las reformas de mercado para llevar mayor bienestar social a los latinoamericanos, debe atribuirse a fenómenos de corrupción” y luego, hasta la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), para la cual “este gobierno carece de un proyecto claro de nación que respeten todos”.

Sencillo: siguiendo al tardo priísmo de De la Madrid, Salinas y Zedillo que despreciaron la humilde posibilidad de “ajustar” para refomar, el foxismo “panista” y sus líneas priístas de contuinidad son hoy, hoy, una fracasada “reforma” que sólo se propone “democratizar” la salud. ¿Qué seguirá?

Es un hecho que un auténtico proceso de reforma; una reforma propiamente dicha y muy en serio, les quedó muy grande a los tecnócratas del tardopriísmo y ahora, también a los tecnócratas del foxismo “social”.

4.- Las verdaderas reformas son asuntos muy serios que ejecutan gobiernos del todo responsables

En términos estrictos, una reforma propiamente dicha, supone un arreglo social emergente, previsiblemente mejor, necesario pero no inevitable. Depende absolutamente de la disposición social, de su consenso y, sobre todo, del enriquecimiento que con ella gana la sociedad en virtud de procedimientos democráticos deliberativos.

Una verdadera reforma no es un golpe de timón que, secuestrando el interés público vía votaciones de un partido mayoritario apoyado en visiones únicas sobre el futuro de las políticas públicas, pretende decidir tecnocráticamente por todo el colectivo social.

Lamentablemente, eso fue lo que aconteció con las modificaciones priístas de Zedillo a la Ley del IMSS de 1995, las del panista Fox del 2001, maniobradas por el tecnócrata Santiago Levy y con la escandalosa “legalización” del Seguro Popular del primer “macroeconomista de la salud”, Julio Frenk.

Una “reforma” tampoco es una reorganizacion administrativa que no democratiza la toma de decisiones local en términos participativos, como bien ha documentado el investigador David Arellano del CIDE. Eso es lo que se juega en los procesos de federalización. El más reciente desacuerdo parlamentario al votar las últimas modificaciones al Artículo 115 lo demuestra.

Y, sin embargo, toda, absolutamente toda, la “reforma” que “descentralizó a la SSA desde Guillermo Soberón hasta Julio Frenk, es, esencialmente, un diseño administrativo que nunca debió presentarse siquiera como una “política” y que se ejecutó desde arriba hacia abajo fundado en meros “diagnósticos” igualmente tecnocráticos.

Una verdadera reforma requiere, antes que todo, un amplio respaldo y soporte social; un consenso persuasivo potente que sólo puede alcanzarse cuando ella beneficia a más de los que afecta.

El gran teórico estadounidense Mancur Olson, recientemente fallecido, dedicó una vida entera a intentar establecer la dinámica de este lobby, en su célebre trabajo La lógica de la acción colectiva.

He ahí la mega-tragedia de todas nuestras “modernizaciones” y la micro-comedia de sus animadores. Como reconoció la OCDE: muy poco han ganado, hasta ahora, los usuarios mexicanos con estas reformas del tardopriísmo y ahora del gobierno del “cambio” que encabeza Vicente Fox Quesada.

5.- “Reformas” que fallan

Las “reformas” de los tecnócratas mexicanos fallan y seguirán fallando por un sencillo motivo.

La clave de la micro-comedia de estos decisores reposa en sus diseños: ellos son los que han chocado con el país real. ¿Porqué? Propongo el siguiente ejercicio: si se revisan a lupa cualquiera de las piezas documentales de las “reformas” tecnócratas en materia de salud y seguridad social, se encontrará que mientras más sistémica es la visión más lejos está el actor principal de la arena política, en nuestro caso los médicos, enfermeras, profesiones afines y, por supuesto, el ciudadano.

Éste, aparece reconstruído en calidad de ente virtual: superinformado, habitando entre computadoras, dueño de una racionalidad invencible. Ese ciudadano del diseño no existe.

Como oportuna y precisamente ha advertido el reconocido experto en políticas públicas Giandomenico Majone:

“Las políticas públicas están hechas de palabras. Sus distintos elementos resultan comprensibles sólo a partir de la existencia de juegos del lenguaje, compartidos por quienes tienen una relación con aquéllas. Por consiguiente, debatirlas para examinar críticamente las posturas y opiniones deben ser una actividad lo más clara posible para quienes intervienen en la discusión.

Sin embargo, los debates intragubernamentales entre analistas y elaboradores de políticas, y las justificaciones que los gobernantes presentan a los ciudadanos (cuando lo hacen), siguen exactamente el camino contrario. El uso de términos tecnocientíficos, complejos e incomprensibles para muchos, es lo que a fin de cuentas predomina en las discusiones cotidianas”1.

E interrogado sobre el caso mexicano, Majone agregó:

“El prototipo de analista de políticas que ha prevalecido en la tradición angloamericana se ha transmitido a la incipiente disciplina mexicana: un experto que soluciona problemas, cuya formación académica contiene conocimientos amplios acerca de métodos estadísticos, paquetes computacionales, finanzas, economía, entre otras cosas.

Sin equivocar demasiado las cosas, podría decirse que en esta posición hay mucho de presunción profesional y no tanto de sentido común. Fundada en la especialización de numerosas tareas gubernamentales, aparece una visión que, en cierto modo, representa un nuevo despotismo ilustrado”.

En cambio, frente al ciudadano virtual “diseñado” por los tecnócratas, lo que recibe por minuto nuestra red de salud –pública y privada-, son un sinfin de pacientes muy pobres, pobres y de clase media baja; es decir la mayoría de la población, en busca de cura digna para sus episodios de enfermedad.

De ahí que afirme que nuestra extensa, completa, y en más de un sentido, envidiable, red sanitaria, requiere ajustes básicamente políticos. Ahí es donde los diseños han fallado estruendosamente. Requiere, por ejemplo, ajustar el sentido preciso de la misión del Sistema Nacional de Salud que no puede ni debe escapar a la responsabilidad de atender al paciente ahí donde él lo requiera.

No es casual que los documentos vaticanos de relativa nueva data, como la Pastoral de la Salud, muerdan el hueso del problema cuando difunden un mensaje ecuménico que denuncia la frialdad y deshumanización que publicitan esas reformas sistémicas, a la Levy o a la Frenk, propias a un hombre virtual.

6.- “Reformas” sin consenso; “reformas” en riesgo

En un trabajo reciente, Jurgen Habermas a planteado inmejorablemente el límite social de las “reformas” sistémicas al estilo Zedillo-Téllez-Borrego o Fox-Frenk-Levy-González Roaro:

“Pero en las condiciones de pluralismo social y cultural, tras los objetivos políticamente relevantes se encuentran a menudo intereses y orientaciones valorativas que en ningún modo son elementos constitutivos de la identidad de la comunidad en su conjunto, esto es, del conjunto de una forma de vida compartida intersubjetivamente. Estos intereses y orientaciones valorativas, que en el interior de la misma comunidad entran en conflicto con otros sin ninguna perspectiva de conseguir un consenso, tienen necesidad de un acuerdo o compromiso, que no ha de alcanzarse mediante discursos éticos, aún cuando los resultados de ese acuerdo o compromiso no obtenido discursivamente estén sujetos a la reserva de no vulnerar los valores fundamentales de una cultura que concitan consenso”.2

Pero, además, el principal riesgo que enfrentan en el mediano plazo todas las “reformas” tecnócratas en materia de salud y seguridad social ya está a la vista. Como muy bien muestra el escabroso futuro del Seguro Popular de Julio Frenk, las reformas sistémicas pueden ahogarse en el océano de pobreza que las circunda. Pero, en su caída, pueden también potenciar una calamitosa polarización desestructurada: acceso para pocos y acceso restringido para muchos. Con lo cual los reformadores irían justo en contra del principio de ciudadania que anima sus propósitos.

Y es que la gran mayoría con restricciones de acceso perdería parte del horizonte de titularidades a que se refiere R.Dahrendorf. Portarían una ciudadanía de derecho, pero no de hecho.

7.- Una política viable debe ser políticamente aceptable

No hay vuelta de tuerca: es imposible regresar al antiguo welfare. Con los procesos de integración en marcha, el márgen de maniobra nacional de las políticas públicas se ha reducido. Mientras que la coordinación macroeconómica es una cuestión táctica, las políticas sociales se han convertido en una dimensión estratégica.

Tendremos que seguir aguardando nuevos gobiernos responsables que se propongan verdaderas reformas. Porque de Soberón a Frenk y de Borrego a Levy, sólo hemos recibido marketing electoral y desprecio al ciudadano moderno.

Y es que el punto de partida de todo gobierno responsable consiste en aceptar que su tarea maestra es atender con dignidad y calidad los episodios de enfermedad evitando culpar al paciente

Los gobiernos podrían pues asumir que la red es para los más necesitados, dotándo simultáneamente la mejor regulación sobre el subsistema privado para aquellos que decidan pagar.

Proyectos de reforma de mercado que se cursaron durante los ochenta y buena parte de los noventa, ya están siendo corregidos con esta orientación. Siempre será prudente recordar, con el General De Gaulle, que una política viable debe ser políticamente aceptable. Ese es el trabajo de un gobierno de calidad.

1 “Democracia y tecnología”, Política digital, número diez, junio-julio, 2003, pp. 58-59

2 Jurgen Habermas, “¿Qué significa la política deliberativa? Tres modelos normativos de democracia”, en La Inclusión del otro. Estudios de teoría política, Piados, 1999, Barcelona